|

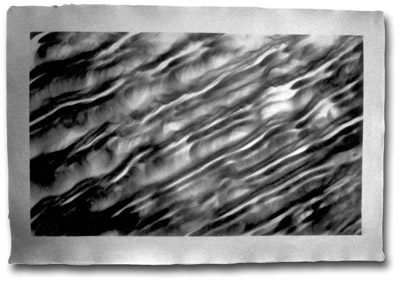

連綿と続く同じ繰り返しの仕儀の中では時として重なり合うという感覚が薄れ、遥か透かし見ていた地平が弾け飛ぶことがある。やっとこさ歩いているといった平行感の中で僅か軌道を失した人工星の如く、別れ去ることなどは間間有り得るのだけれど、ずれ込みながら同じ道を歩むのもまたしんどいものだ。 その道の縁に沿ってあるいは落ちているかもしれない土塊のほうを振り返ってみるということは、よく理解してみるならば、人類の創造の歴史にはほとんどつけ加えるべきものもないということであり、己の始源と終局という不明なる神秘へと人を向けることでもある。もはや我々には教えられることができることがらは学ばれるまでもないことなのだ。 わかちがたく結ばれた二羽の鳥が 同じ木に住まっている 一羽は甘い木の実を食べ もう一羽は友を眺めつつ食べようとしない (ムンダカ・ウパニシャッド) 一つめの暗示 先刻より此処にあって炎を燻らせていた微風は移り行き、靡く炎に次ぎの蝋燭を継ぎ足せさせる。己の領分とそして己の内なる何らかのものと共にあるとすれば、その場の過ぎるはずもなく、立ちのぼる熱気に導かれて、生き移しの思念と煤とは生漉紙に定着してゆく。その中では未熟な記憶が孵される。時空間に放り出され、置き去りにされてきたものどもはこの仕草を通じ、始源と終局の記憶へと引き戻され、徐々に、本当に徐々に出はあるが変成を遂げ、しまいには自己とまったく等しいぐらいのものになり果てる。そしてそれらはまるっきり無・意味なものとなってしまうのだ。これらほとんど矛盾を抱えたままの自己同一性は、己との距たりの中にあってその間(はざま)はあらゆる所に空き、空いている間から気はすり抜ける。過ぎる風や気は時を連れ立って意識に触れ、意識は枯れることで土塊に溶けあう。溶けあって辻褄を合わせるのだが、しかしそれを擬えたとしても、気の流れは留まらぬ。また人は触れ合い、生の存在との接触、そうゆうものへの志向性によって意識の中だけの状況から解き放されるが、ただ眺めやるのみでは足りず先ずは受肉、己の身体を通わせねば埋まらないものをもつ。たしかに生活は苦しみを知ることを教え、その苦しみが己の当のものから解脱させてはくれるが、その時持ち得る「表現」とは太古人の表現の意識とどれだけの隔たりがあるのだろうか。歴史上の総ての表現者と表現とには時代を越えてすら埋めても埋めつくせぬ空虚が残るのだ。真理というものは比喩によっても捉えることができるが、一つの真理には一つの真実を使い捨てねばならないだろう。それ故人はその人生をまったく使い切り、かかずららねばならないのかもしれない。なぜなら真実のものとは、抽象化された概念やそれらの副産物などではないからだ。しかしそれでも尚、いや、だからこそ表現とは救いだ。ただ単に意思を伝達するたぐいの表現としてではなく、そのことのみで自立可能ですらある何かを含んでいるような「表現」。それは多分、分析的体系などが実現できるものよりも直接的で完璧な<力>を持っている。人の心と肉体のある状態をもっと噛み砕き、消化し、熟成させ、前あったものとは違う様相を呈する場合があるような、それはほとんど詩的なといえる現実味。もっと強力な痕跡だ。突き放す、打つものがある、不安にからせる、心安らぐ、等々どのような言葉がにつかわしくとも表現におけるあらゆる言葉のそれぞれの真の意味はすべて一つのこと、一つの真理に沿ってあり、それは言葉の内容の当のものから、その呪縛から人を解き放すことだ。内なるものに導かれるのであれ、外的体系に従って発覚するのであれ、やはり要は同じことなのだ。己の空虚を埋め戻し、閉ざされたものを再び開け放ち、これから閉ざされるであろうものをあらかじめ開放する。それはまさに実感させるものの何かの<力>になのだ。 一つの河の両岸の上を歩くことは反対に一つの訓練、しかも つらい訓練だ。かなりしばしばこのように一人の男が、 同時に両岸の上を歩きながら流れを遡ってくるのに出会うことがある。 (アンリ・ミショー) もうひとつの暗示 それは脈絡のない感性の表出。そのエポックをつなぎ止めてくれるものは肉体でしかないのか。ここで提示されている仕組みはすべて異なる様相が見えるように作業を進める、ということだろうか。そのような方法を生み出すことは、一方では強制を持たず、規則もなしに行われるようなことで、また他方では注意深く規則を予め設定して進められる、つまり規則を全く放棄してしまうというわけではないような、たとえば物質界の物理上の法則などは否応なしに人の行為を制限しているが(というか支配している)精神はというと決して制限はされてはいないはずで、これら制限と非制限の両岸にそれぞれの方途を持ちながら、進むベクトルは河の上流に向けていくやり方。丁度、やじろべいがかろうじて平均を保っている状態の、そのやじろべいの支持点を指で持ち上げてやるような行為なのではないだろうか。これら両極の間にのみ仕事は設定されるものだ。 連綿と繰り返されてきた、営みの中で我々は何を紡ぎだしてきたのか。芸術行動は人間生来の、生存の行為とは別のものではあるが、それはあたかも人間生来の行為を特化したフォーム=型ではなかったか。もしそうだとして、肝心なのはフォームそのものなのではなく、それが残像を見せるときであって、その行動的瞬間を捉えることやその行動すべてを顕示することでもない。つまり型を準えるようなことではなく、しかも型になし得ていくこと。その志向力ある持続性。はじめ意識の行き先に目を向け、そこから興味深い結果を生み出しそうなシステムを取り上げてみる。その後直感をそこに介在させるやり方により表現への自己外化を導き、先ほどの両極のどちらか一方というような罠にはまらないようにする。まさに河の両岸を同時に歩く方法。 この時訓練とは河の両岸、つまり感性と論理の間で、また意識と肉体の間で絶妙のバランスを保ち、その支点を押し上げ進むことに他ならないが、その時はじめて「表現」は作品をして表現主体の存在証明たらしめ、あの解放における唯一の媒体とならしめるのだ。この時、媒体なるものは知・覚をふたたび促進させ次ぎなる「含蓄」に向けて道を開く。 蝋花尽き果て光影は揺れて歪んでいる。焦がされた時の流れと生漉紙は視覚に揺蕩う。「表現」が科学でも信仰でもなく、しかも生きる糧でありうるのだろうか。はたしてもうひとつの愛の形なのか。拓かれていく道はどこまでも続いてはいるが、これが道だといえるような道は真の道ではなく、また絶体の真理もないわけだから。となれば、やはり連綿と繰り返すより他はないではないか。 夜明け近く地底から何やら魚雷のようなものが発されるのを聞くことがある。車は轍というやっかいものを捨てきれずに、道にへばりついて走る。音の影がちっとも遠くない所からやって来て、またその辺りで消えてしまう。あとは星星の散消える光と鳥どもの寝言にも似た溜息ばかりだ。 |